Dieser Blog präsentiert Beiträge aus der Sommerakademie der Schweizerischen Studienstiftung 2010 zum Thema "Ökonomie als Sozialwissenschaft" unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Bruno S. Frey (Universität Zürich) und Prof. Dr. Reiner Eichenberger (Universität Fribourg).

samedi 24 juillet 2010

Die Hypothek des Eigentums

mercredi 21 juillet 2010

Der Einfluss der Bologna-Reform auf die intrinsische Motivation der Studenten

lundi 12 juillet 2010

Auszeichnungen als Alternative zu Leistungslöhnen

Auszeichnungen sind wie Geld; der einzige Unterschied ist das zusätzliche Zelebrationssbrimborium. - So weit die Vorurteile.

Doch die Wissenschaft will's genauer wissen: Welchen Einfluss haben Auszeichnungen auf die Arbeitsperformance von Angestellten?

Zentral ist, dass Auszeichnungen einen klar anderen Effektcharakter haben als rein monetäre Vergütungen wie etwa bei einem Leistungslohn: Während die direkte Bezahlung von Leistungen gemäss verschiedenen psychologischen Untersuchungen die intrinsische Motivation sinken lässt, steigt der innere Antrieb bei indirekter Leistungsvergütung durch Auszeichnungen.

Eine wissenschaftliche Studie bei einem Schweizer Kreditkarteninstitut zeigt, dass nach dem Erhalt einer Auszeichnung die Arbeitsperformances der Prämierten im nachfolgenden Monat um 6% gestiegen sind. Dieses Ergebnis ist insofern bemerkenswert, da es dem klassischen Bild des homo oeconomicus widerspricht: Die ausgezeichneten Personen steigern ihr Engagement, obwohl sie bereits "bezahlt" wurden. Der Widerspruch zum klassischen ökonomischen Ansatz wird durch die Tatsache verstärkt, dass der monetäre Wert der "Bezahlung" sehr gering ist.

Eine weitere interessante Erkenntnis ist das Nicht-Eintreten des gegenteiligen Effekts: Diejenigen Personen, die keine Auszeichnung erhielten, haben im nachfolgenden Monat ihre Arbeitsperformance nicht gesenkt. Die Ergebnisse dieser Studie sind insbesondere für die Diskussion um Leistungslöhne wichtig. Durch das Remplacement von Leistungslöhnen durch ein Auszeichnungssystem kann die durch extrinsische Anreize getriebene Eigennutzorientierung eingedämmt werden.

Politische Gemeinde ≠ Schulgemeinde ≠ Abwasser-“Gemeinde” ≠ Polizeireviergrösse

10 Gebote für ein glückliches Leben auf dem Planeten „Erden“

dimanche 11 juillet 2010

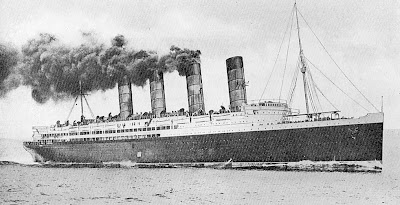

Menschliches Verhalten in extremen Situationen: der Untergang der Titanic

Diese Frage versuchten Forscher um Bruno S. Frey mit Hilfe einer empirischen Studie zu klären. Dabei sollte mit ökonometrischen Methoden untersucht werden, welche Faktoren einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit den Untergang eines Schiffes zu überleben haben. Durch die simultane Betrachtung dieser Faktoren kann die Wirkung einer einzelnen Variablen ceteris paribus – d. h. alle anderen Faktoren bleiben konstant – identifiziert werden.

Betrachtet werden die gut dokumentierten Katastrophen an Bord der Titanic (1912) sowie der Lusitania (1915), bei denen jeweils ungefähr zwei Drittel der Passagiere starben. Trotz vieler Ähnlichkeiten zwischen den beiden Unglücken können die Forscher unterschiedliche Einflüsse auf die Wahrscheinlichkeit zu überleben festhalten: Beim Untergang der Titanic haben soziale Normen („Frauen und Kinder zuerst“) sowie der soziale Status der Passagiere eindeutig einen Einfluss. Auch zwischen verschiedenen Nationalitäten werden unterschiedliche Überlebensraten gefunden, wohingegen die physische Kraft keinen Vorteil bringt. Beim Untergang der Lusitania spielen Klassenunterschiede und Geschlecht keine grosse Rolle. Als wichtigster Einfluss auf das Überleben tritt bei dem Unglück klar die physische Kraft hervor, da Menschen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren einen eindeutigen Vorteil haben.

Wie können die Forscher diese Resultate erklären? Aus ihrer Sicht spielt die unterschiedliche Zeitrestriktion, welche bei den beiden Unglücken herrschte, die grösste Rolle: Die Titanic sank langsam während 2 h 40 min, wobei lange nicht klar war, ob das Schiff wirklich untergehen würde. Aus diesem Grund brach nicht sofort eine Panik an Bord aus und die sozialen Normen sowie der soziale Status der Passagiere spielten weiterhin eine Rolle. Der Untergang der Lusitania, welche teilweise explodierte, dauerte hingegen nur etwa 18 min. Im ausbrechenden Chaos wurden Normen und Status nicht mehr beachtet und die Menschen kämpften eigennützig um ihr Leben. Die physische Kraft sowie die Fähigkeit zu schwimmen bestimmten die Wahrscheinlichkeit zu überleben. Die Forscher können somit zeigen, dass auch in Krisensituationen das Verhalten der Menschen von den vorhandenen Restriktionen – der Zeit bis zum Untergang – bestimmt wird.

Die Ergebnisse der Studie müssen allerdings kritisch hinterfragt werden: Da bisher nur zwei Katastrophen untersucht und miteinander verglichen wurden, sind die gefundenen Resultate nicht wirklich generalisierbar. Ein weiteres Problem stellt zudem die Möglichkeit dar, dass bei der ökonometrischen Analyse der Katastrophen eine wichtige Variable übersehen und damit nicht isoliert wurde. Dadurch würde die ceteris paribus-Annahme verletzt und es könnte zu starken Verzerrungen der Ergebnisse kommen. Ein zusätzlicher Kritikpunkt besteht darin, dass das Verhalten der Passagiere nur ex post erklärt wird und es möglich wäre andere Erklärungen für die beobachteten Unterschiede anzuführen.

Trotz dieser Kritik hat die Studie auf Grund der neuartigen Idee der Anwendung des ökonomischen Ansatzes zur Erklärung des menschlichen Verhaltens während eines Schiffsunglücks grossen wissenschaftlichen Erfolg. Unbeachtet einiger Mängel bezüglich der wissenschaftlichen Präzision ist die Studie von grosser Relevanz und bietet einen möglichen Anknüpfungspunkt für vertiefte Forschungen.

(Bild: "Lusitania", Quelle: wikipedia.org).

Direkte Demokratie

In einer direkten Demokratie kann das Volk direkt mittels Initiativen und Referenda auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen und somit als Legislative wirken. In einer repräsentativen Demokratie dagegen können nur die gewählten Repräsentanten als Legislative dienen. In einer direkten Demokratie können zusätzlich zu direktdemokratischen Mitteln auch Repräsentanten gewählt werden (z.B. auf Bundesebene in der Schweiz) oder keine Repräsentanten gewählt werden (z.B. auf Gemeindeebene in der Schweiz). Die direkte Demokratie existiert in verschieden starker Ausprägung. So ist es zum Beispiel je nach Kanton in der Schweiz unterschiedlich schwierig, eine Initiative oder ein Referendum einzureichen.

In einer direkten Demokratie kann das Volk direkt mittels Initiativen und Referenda auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss nehmen und somit als Legislative wirken. In einer repräsentativen Demokratie dagegen können nur die gewählten Repräsentanten als Legislative dienen. In einer direkten Demokratie können zusätzlich zu direktdemokratischen Mitteln auch Repräsentanten gewählt werden (z.B. auf Bundesebene in der Schweiz) oder keine Repräsentanten gewählt werden (z.B. auf Gemeindeebene in der Schweiz). Die direkte Demokratie existiert in verschieden starker Ausprägung. So ist es zum Beispiel je nach Kanton in der Schweiz unterschiedlich schwierig, eine Initiative oder ein Referendum einzureichen.Als Vorteil der direkten Demokratie gilt die Referendumsdrohung, welche die Politiker dazu zwingt, konsensfähige Gesetze zu verabschieden, die dem Volksinteresse nicht diametral zuwider laufen. Andererseits sind so “unpopuläre aber notwendige” Reformen weniger einfach durchzuführen. Dieser Vorteil der repräsentativen Demokratie schwindet aber, wenn man in Betracht zieht, dass auch in einer repräsentativen Demokratie Politiker abgewählt werden, welche dem Volk den Sinn einer notwendigen Reform nicht klar genug darzustellen vermögen.

Die Initiative bietet wenig organisierten und/oder finanziell schwachen Interessensgruppen eine Möglichkeit, sich ausserhalb des Parlamentes in den legislativen Prozess einzubringen. Insbesondere kann die Möglichkeit minimiert werden, dass parlamentarische Lobbygruppen durch Bestechung der wenigen Parlamentarier ein unpopuläres Gesetz festschreiben können. Denn es ist viel schwieriger, mit Geld und schlechten Argumenten das Volk zu überzeugen als einige wenige Parlamentarier.

Ein Volksentscheid ist bindender als ein Wahlversprechen und kann dem betreffenden Gesetz in den Augen der Bürger erhöhte Legitimität verleihen. Deshalb ist es sinnvoll, gewisse Entscheide dem obligatorischen Referendum zu unterstellen - so wird sichergestellt, dass die Politik bei wichtigen Themen den Volkswillen nicht aus den Augen verliert. Wer denkt, dass so die Grundlagen für populistische Politik geschaffen wird und wichtige Entscheide in die Hände von Laien gelegt werden, vergisst, dass auch in repräsentativen Demokratien die Auswahl der Volksvertreter von durch populistische Argumente beeinflussbaren Laien getroffen wird. Auch von einer Entledigung der Verantwortung durch die Politiker kann nicht gesprochen werden, da sowieso die Schlussverantwortung der politischen Entscheide bei der Gesellschaft liegt und auch ein Politiker weiterhin verantwortlich ist für seine Argumentation während einer Kampagne.

Selbstverständlich können auch in direkten Demokratien Fehlentscheide gefällt werden. Jedoch ist keine Institution je davon gefeit (auch eine repräsentativen Demokratie nicht) und sei sie noch so ausgeklügelt. Der Gesellschaftsvertrag kann jederzeit neu verhandelt und auch demokratiebewahrende, fehlentscheidverhindernde Institutionen können abgeschafft werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass populistische Argumente in Parlamenten wohl weniger verfangen, dafür aber monetäre Anreize bestehen, den Partikulärinteressen gewisser Gruppen übermässig Gewicht beizumessen. Somit kann höchstens noch davon gesprochen werden, dass das Volk andere Fehlentscheide fällt als das Parlament.

Reformen in der direkten Demokratie können länger dauern als in repräsentativen Demokratien. Dies ist nicht inhärent schlecht, da experimentelle, aufgezwungene und unpopuläre Reformen negative Effekte haben können. Vom Volk getragene und verstandene Reformpläne können dagegen schnell und effizient umgesetzt werden. Weiterhin bestehen in einer direkten Demokratie Instrumente, um wichtige Themen zur Sprache zu bringen, die sonst lange Zeit vernachlässigt würden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die direkte Demokratie die richtigen Anreize für die Politiker bietet, sich gemäss ihrem Auftrag zu verhalten. Fehlentscheide des Parlamentes, ausgelöst durch Lobbyismus, können korrigiert werden. Weiterhin kann vom Volk eine Diskussion angerissen und dann über verschiedene Lösungsvorschläge abgestimmt werden. Durch die erhöhte Legitimität der Gesetze und Institutionen sind die Bürger weniger apathisch und - wie durch empirische Forschung erwiesen wurde - auch glücklicher. Dies wiegt die perzipierten Nachteile der direkten Demokratie mehr als auf.

samedi 10 juillet 2010

Motivation und Leistungslöhne - Pay for performance is a bad idea

- Zusätzlich belohnt wird im Nachhinein: So misst man die Leistung breiter und kann gegebenenfalls nachträgliche Lohnanpassungen vornehmen. Ex post kann man mit den gleichen Kriterien mehr messen, verhindert jedoch, dass die Leute nur in die eine Richtung rennen.

- 360°-Beurteilung: ein Ganzheitsblick ist unerlässlich.

- Zur Ausführung dieser Frage siehe den Beitrag zur "Rolle von Auszeichnungen".

vendredi 9 juillet 2010

Der erweiterte ökonomische Ansatz

Wie verhalten sich Menschen in einer Welt, in der Ressourcen knapp sind? Der ökonomische Ansatz beantwortet diese Frage anhand einer simplen Grundidee: Menschen reagieren systematisch auf Anreize, welche von Institutionen bestimmt werden. Im klassischen ökonomischen Modell wird der Mensch als homo oeconomicus beschrieben, welcher konstante Präferenzen hat, eigeninteressiert und rational handelt.

Diese Vereinfachung vernachlässigt gewisse irrationale Tendenzen mit denen individuelle Präferenzen geformt werden. Ausserdem ignoriert er allgemeine Verzerrungen mit denen Einschränkungen wahrgenommen werden. Beides führt zu empirischen Ungenauigkeiten. Deshalb plädieren wir für den verfeinerten, erweiterten ökonomischen Ansatz.

Der erweiterte ökonomische Ansatz integriert Erkenntnisse aus anderen Sozialwissenschaften, um das Verhalten des Menschen exakter zu beschreiben. Das Erstellen von Modellen wird somit komplexer und gleichzeitig empirisch korrekter.

Natürlich stösst auch diese Erweiterung auf Grenzen und kann keinesfalls das menschliche Verhalten mit seiner ganzen Komplexität beschreiben. Diese notwendige Vereinfachung wird oft kritisiert, da der Mensch komplex ist. Gerade deshalb sind wir jedoch der Meinung, dass vereinfachende Modellannahmen notwendig sind, um das menschliche Verhalten zu erfassen und aussagestarke Analysen zu führen.

Der vorgeschlagene ökonomische Ansatz ist keineswegs auf die Wirtschaft beschränkt. Er kann auf soziale und politische Gebiete ausgedehnt werden und so eine Brücke zwischen der Volkswirtschaftslehre und den Sozialwissenschaften schlagen. Damit bietet er eine innovative Perspektive, um Veränderungen in der Gesellschaft zu verstehen und um Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme zu suchen.

Öffentliche Güter

Öffentliche Güter zeichnen sich durch zwei Merkmale aus: 1. Von einem öffentlichen Gut kann niemand ausgeschlossen werden. 2. Bei öffentlichen Gütern gibt es keine Rivalität im Konsum, da diese durch erhöhten Konsum nicht stärker verbraucht werden, bzw. nicht in Teile teilbar sind.

Typische Beispiele für öffentliche Güter:

Leuchtturm: 1. Vom Licht des Leuchtturms kann kein Schiff, das Orientierung sucht, ausgeschlossen werden. 2. Das Licht des Leuchtturms wird dadurch nicht weniger, dass es von mehreren Schiffen zur Orientierung benutzt wird.

Weitere Beispiele: die Landesverteidigung, saubere Luft, das politisches Referendum, etc.

Grenzbeispiele, die nur jeweils ein Merkmal erfüllen, sind:

Allmendegut: Ein Allmendegut ist z.B. eine Wiese, die einer Gemeinde gehört und zur allseitigen Nutzung zur Verfügung steht (z.B. um dort Kühe weiden zu lassen). Hier ist nur das erste Merkmal, dass niemand (der zu dieser Gemeinde gehört) ausgeschlossen werden kann, erfüllt. Die Rivalität im Konsum besteht darin, dass keine unbegrenzte Zahl von Kühen zu einem Zeitpunkt auf der Wiese grasen kann, bzw. dass die Wiese einmal abgegrast sein wird.

Clubgut: z.B. Kunstgenuss im Kunstmuseum. Hier ist nur das zweite Merkmal, keine Rivalität im Konsum, erfüllt (unter der Bedingung, dass die Räumlichkeiten gross genug sind), da die Betrachtung durch zusätzliche Besucher das Kunstwerk nicht verändert. Hingegen wird das erste Kriterium, dass niemand ausgeschlossen werden kann, durch die Eintrittspreise und die abschirmende Funktion der Räumlichkeiten verletzt.

Private Güter, die keines der beiden Merkmale erfüllen sind:

ein Apfel, der eigene Computer, die gemietete Wohnung, der Platz in der Sommerakademie, etc.

Problem des Trittbrettfahrens:

Bei öffentlichen Gütern besteht das Problem, dass sie dem Einzelnen keinen Anreiz bieten, sich dafür einzusetzen, d.h. dafür Kosten aufzuwenden, da der Nutzen auch genossen werden kann, wenn selbst nichts beigesteuert wird. Oder anders auch: Wenn die anderen alle so denken und ich als einzige Person meine Kosten beitrage, wird mein Beitrag nutzlos sein, da er für die Erreichung des Ziels nicht genügt.

Öffentliche Güter haben somit auf dem Markt keine Chancen und müssen anders eingeführt und geregelt werden (wobei sich auch in der Politik das Problem ergibt, dass für den einzelnen Politiker mit begrenzter Redezeit wenig Anreiz besteht, sich diesen Fragen vorrangig zu widmen).

Terrorismusbekämpfung mit dem ökonomischen Ansatz

Wie bekämpft man wirkungsvoll den Terrorismus? Dies war die Frage, die wir uns gestellt haben. Unser Ziel war es, den Terrorismus aus einer ökonomischen Sicht zu durchleuchten und über die Veränderung der Kosten-Nutzen-Bilanz den Terrorismus einzudämmen.

Der Nutzen für eine terroristische Organisation ist unter anderem durch die Medienwirksamkeit und die Destabilisierung von gegebenen Institutionen gegeben. Die Kosten sind unter anderem die Gefahr, erwischt und bestraft zu werden.

In einem ersten Teil der Diskussion stellte sich heraus, dass die gängige Methode, mit der die Institutionen dem Terror begegnen, überhaupt nicht auf den Nutzen eines Terroranschlages eingeht und auch nicht explizit die Kosten im Visier hat.

Die heutigen Institutionen betrachten den Terroristen nicht als rational handelndes Wesen. Sie suchen gewisse Typen. Man hat die Vorstellung, dass Terroristen Verrückte seien. Aus dieser Sichtweise kann der ökonomische Ansatz gar nicht angewendet werden.

Es zeigt sich, dass es nicht einen Typ gibt, der zum Terroristen wird und dass wenn man aus der Sicht von Kosten und Nutzen den Terrorismus untersucht, sich der Terrorist sehr rational verhält. Er will grösstmögliche mediale Aufmerksamkeit unter möglichst niedrigen Kosten. Wird die Terrorverfolgung verstärkt, so professionalisiert sich die Terrororganisation und verstärkt den Zusammenhalt. Es wird also schwieriger von aussen Informationen über diese Organisation zu erhalten.

Im Folgenden wurden vier verschiedene Ansätze gezeigt, welche aus ökonomischer Sicht den Terrorismus eindämmen sollten. Dies sind:

Dezentralisierung (wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich): Der Nutzen eines Terroranschlages wird verringert, da durch einen Anschlag die Handlungs- und Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft weniger stark in Mitleidenschaft gezogen werden.

Positive Anreize setzen (Gegenteil von Bestrafung): Man versucht, Terroristen in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Dadurch kann ein Anreiz bestehen, andere Terroristen zu verraten, wobei die Kosten sehr gering sind.

Schnelle Wiederherstellung der Normalsituation: Dadurch kann die Wirkung eines Terroranschlages verringert werden, da der Anschlag nicht eine lang andauernde sichtbare Wirkung hat.

Keine direkten Schuldzuweisungen: Die Terrororganisation will auch für die Tat verantwortlich gemacht werden, damit sie und ihre Ziele bekannt werden. Zieht man mehrere Terrororganisationen in Betracht, so ist die Aufmerksamkeit auf mehrere Organisationen verteilt. Hilfreich ist dabei die Unschuldsvermutung.

Ein nicht zu leugnendes Problem dieser Ansätze ist, dass die Politik keinen Nutzen in der Anwendung dieser Ansätze hat. Diese sind langfristig und können beim Volk auf Unverständnis stossen.

9 Thesen/Fragen zu Europa und zum EU-Beitritt der Schweiz

Ein Eintritt der Schweiz in die EU erhöht unsere Mitspracherechte und erhöht damit unsere Gestaltungsmöglichkeiten.

Das Schicksal des Euros ist das Schicksal Europas.

Es darf nicht sein, dass unser Wohlstand aus Rosinenpicken besteht; deshalb müssen wir der EU beitreten.

Ein EU-Beitritt liegt im wirtschaftlichen Interesse der Schweiz.

Es gibt langfristig keine realistische Alternative zur EU.

Was sind die wirtschaftlichen Argumente für einen Eintritt in die EU?

Ein autonomer Nachvollzug ist schlimmer als ein EU-Beitritt.

Der Euro als Einheitswährung bringt allen Mitgliedsländern Vorteile.

Die Schweiz ist das europäischste aller Länder.

jeudi 8 juillet 2010

L'argent ne fait pas le bonheur, mais...

« L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Bien souvent rejetée, cette relation entre argent et bonheur est le sujet d’une conférence du professeur Bruno S. Frey. Il s’agit d’analyser de manière objective la pertinence de cette dernière.

Les riches sont-ils plus heureux que les pauvres ? D’après de récentes études statistiques, la relation entre revenu et satisfaction revêtirait un caractère positif. Un revenu élevé offre en effet un catalogue de choix plus large à son détenteur et lui confère un statut social supérieur. Toutefois, cette relation se révèle non linéaire. La concavité de la courbe révèle alors l’utilité marginale décroissante d’un supplément d’argent en termes de satisfaction supplémentaire. Pour expliquer ce phénomène, une première possibilité tient au besoin de comparaison des individus. Ces derniers sont ainsi plus heureux dès lors qu’ils améliorent leurs conditions financières relativement à leurs congénères. Un enrichissement global de la population n’apporte ainsi aucun gain en termes de bonheur. Il s’agit donc de considérer l’argent d’un point de vue relatif et non absolu.

Précisons que l’analyse conduite ci-dessus s’effectue ceteris paribus, c'est-à-dire en maintenant constantes les autres variables à l’exception du revenu. En considérant un horizon temporel, la relation est radicalement différente puisque l’état de satisfaction des individus demeure constant depuis les années 50. Cette observation peut paraître surprenante au premier abord puisque les revenus ont fortement progressé au cours de la même période. Pour illustration, le PIB japonais a été multiplié par 6 entre 1958 et 1991. L’explication relative à un changement de population peut être écartée grâce aux méthodes statistiques conduites. De plus, si certains pays (Danemark, Italie, Allemagne) ont connu une faible relation positive, d’autres études font apparaître une relation faiblement négative pour les Etats-Unis. Une explication possible tient au processus d’ajustement conduit par les individus. La satisfaction réside ainsi dans le changement. Comme ce dernier n’est que transitoire, le gain marginal disparaît par la suite. La consommation de biens et services supplémentaire ne saurait dès lors contribuer à un accroissement continu de l’état de satisfaction lié à son existence.

Qu’en est-il de l’état de satisfaction à travers le monde ? Toutes choses égales par ailleurs, il apparaît que les individus vivant au sein de pays plus riches expérimentent un état de satisfaction supérieur relativement à leurs congénères économiquement moins performants. Toutefois, la relation positive s’éteint progressivement à l’approche d’un certain seuil (10'000$ environ). Plusieurs questions méritent toutefois d’être soulevées, principalement dans le domaine des statistiques. Ainsi, les pays avancés d’un point de vue économique possèdent des institutions démocratiques dotées d’une plus grande stabilité. De même, plus la richesse augmente, plus l’état de santé de la population s’améliore. Une analyse similaire peut être conduite à propos de la sécurité des droits fondamentaux de l’être humain. Ces variables cachées doivent ainsi impérativement être prises en considération dans l’optique d’obtenir des conclusions fiables. Dans un même registre, la question de la causalité entre argent et bonheur mérite un approfondissement. En effet, il nous est permis d’imaginer qu’une population plus heureuse sera plus encline à travailler et ce de manière plus efficace.

La recette du bonheur ne se laisse cependant pas représenter au travers d’une simple régression linéaire multiple. De nombreuses variables et interactions entre ces dernières existent en effet, conduisant à l’explication d’une infime partie de la variance observée. L’analyse ceteris paribus permet cependant d’étudier l’influence de certaines variables importantes dans les discussions conduites actuellement au sein de nos sociétés. L’expérience du chômage se révèle ainsi catastrophique du point de vue de l’état de satisfaction des individus. Celle-ci est toutefois aplanie par les phénomènes de masse. En effet, le fait que d’autres individus soient placés dans les mêmes conditions apporte un certain réconfort. A nouveau, l’étude du sens de la causalité mérite réflexion. Une personne malheureuse est en effet susceptible de faire preuve d’une motivation inférieure au travail, augmentant la probabilité d’un licenciement. A nouveau, les méthodes utilisées par les chercheurs conduisent au rejet de cette dernière hypothèse.

Qu’en est-il des différences culturelles ? S’il est vrai que le bonheur ne s’exprime pas de la même façon au sein de toutes les cultures, l’effet marginal de la variation d’une variable exerce un effet dans une direction similaire (l’importance de l’effet étant différente). Ce phénomène oblige cependant à faire preuve de prudence dans les comparaisons effectuées.

En définitive, précisons que les observations présentées ci-dessus visent à une meilleure compréhension des variables actuelles permettant d’expliquer le bonheur. Il ne s’agit en aucun de fournir une quelconque recette du bonheur. Comme précisé antérieurement, les analyses présentées sont conduites ceteris paribus alors que la quête du bonheur requiert la combinaison de l’ensemble des variables déterminantes. Le nombre d’enfants, les années d’études ou le cercle d’amis, toutes ces variables sont également déterminantes lors de la définition de l’état de satisfaction d’un individu. Le bonheur se révèle ainsi avant tout une question personnelle, à laquelle chacun tente jour après jour de trouver une réponse meilleure que la veille.

„Alles Käse“ - Eine kurze Polemik wider den „ökonomischen Ansatz“

Die Ausgangsthese ist so simpel wie einleuchtend: Menschen verhalten sich rational zwecks persönlicher Nutzenmaximierung und reagieren auf relative Preiseffekte. Damit lässt sich, so der „ökonomische Ansatz“, nicht bloß wirtschaftliches Verhalten im engeren Sinne, sondern menschliches Verhalten überhaupt erklären. Die Eingangsthese ist näher betrachtet also nicht das Mantra der orthodoxen Ökonomie, sondern der Sozialwissenschaft(en): „Ökonomie ist Sozialwissenschaft“ und – vor allem! – „Sozialwissenschaft ist Ökonomie“. Dass diese Erkenntnis in den Nachbarwissenschaften auf Widerstand trifft, scheint den ökonomischen Ansatz nur zu bestätigen: Wer will schon seinen Lehrstuhl überflüssig schimpfen? Die Anreize sind evident.

Doch die Wirklichkeit ist komplizierter. Es gelingt dem ökonomischen Ansatz in beeindruckender Weise, beobachtete Effekte nachträglich zu erklären. Es findet sich für jedes Verhalten irgendein – in der Definition sehr flexibler – Nutzen, der ein Verhalten rational und somit ökonomisch erscheinen lässt. Was sich partout nicht in das System einfügen lässt, wird kurzerhand zur vernachlässigbaren Anomalie erklärt. So wirkt im Nachhinein alles kohärent, logisch und rational, ja geradezu zwingend. Diese Annahme steht jedoch im Widerspruch zu den Erkenntnissen der modernen (naturwissenschaftlichen) Verhaltensforschung: Menschen handeln zwar meistens rational, aber viel zu häufig unvernünftig, um dies zu ignorieren. Zudem leiden die nachträglichen Erklärungsversuche regelmäßig an einem Rückschaufehler (sog. hindsight bias). Man wählt aus den unzähligen möglichen Parametern einfach diejenigen aus, die die Theorie ökonomisch rationalen Verhaltens stützen, um selbige so zu beweisen. Eine selbsterfüllende Prophezeiung.

Idealerweise lässt sich auch noch eine Formel entwickeln, um das beobachtete Phänomen abstrakt zu beschreiben. In dieser „Mathematisierung“ der ökonomischen Analyse besteht indes eine weitere Gefahr: Zahlen lügen nicht, verfolgen keine Partikularinteressen und sind gegen politische Einflussnahme immun. Darüber darf jedoch nicht vergessen werden, dass – wie soeben ausgeführt – auch jedem ökonomischen Modell Annahmen zugrunde liegen, die zwar nicht willkürlich, aber auch nicht per se wahr und richtig und erst recht nicht frei von Wertungen sind. Die Mathematisierung hingegen dient der Behauptung objektiver Wahrheit. Ein Versprechen, dass die Ökonomie einzulösen schuldig bleibt. Vielmehr ist dies Schild und Schwert des „ökonomischem Imperialismus“, gegen den sich die Nachbarwissenschaften zu Recht erwehren.

Was bleibt also? Die Ökonomie eignet sich hervorragend, um im eigentlichen Sinne wirtschaftliches Verhalten von Menschen zu erklären. Die behauptete Allgemeingültigkeit kann sie hingegen nicht beanspruchen. Ökonomie ist Ökonomie. Und Sozialwissenschaft Sozialwissenschaft.

Democratic Governance for a Globalised World

- mauvaises incitations pour les politiciens de fusionner des communes pour obtenir plus de moyens

- polarisation de la politique comme en Suisse où les régions périphériques pourraient être lésées

- Incitation des politiciens à appliquer des politiques populaires de court terme en omettant le bien-être à long terme

- Effet de cannibalisation de la rémunération des politiciens qui saperaient la motivation intrinsèque et donc l'esprit civique (vous noterez que ce point contredit ce qui est prétendu par les auteurs)

mercredi 7 juillet 2010

Der ökonomische Ansatz und seine natürlichen Grenzen

In den zwanzig Jahren seit Erscheinen von Freys Buch haben sich verschiedene Disziplinen entwickelt, von denen ich mich frage, ob sie von der Ökonomie berücksichtigt werden müssen, ob sie mit dem ökonomischen Ansatz synthetisiert werden können, oder ob sie sogar die Grenzen dieses Ansatzes aufzeigen.

So zeigen etwa die Verhaltensökonomie und experimentelle Spieltheorie, dass viele Menschen sich in vereinfachten Marktsituationen kooperativer Verhalten, als dies die Modelle der Eigennutzmaximierung und des reziproken Altruismus erklären können. Seien es die von Ernst Fehr und Klaus Schmidt postulierten „sozialen Präferenzen“ oder sei es das jüngst von James Woodward im Detail herausgearbeitete Konzept der „conditional cooperation“ – haben wir hier ein Phänomen, welches explanatorisch noch grundlegender ist als das Konzept des homo oeconomicus? Widersprechen diese Phänomene dem ökonomischen Ansatz sogar? Ähnliche Fragen stellen sich bei der Forschung der jüngsten Ökonomie-Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom, die in einem natürlichen Setting zu ähnlichen Befunden wie die Verhaltensökonomen kommt.

Eine der Verhaltensökonomie komplementäre Herangehensweise an die Frage nach den Grundlagen menschlicher Kooperation findet sich beim Primaten- und Kleinkindforscher Michael Tomasello. Mit Rückgriff auf das von den philosophischen Handlungstheoretiker Margaret Gilbert und John Searle mitentwickelte Konzept der „shared agency“ behauptet Tomasello, dass es die Fähigkeit zur Festsetzung gemeinsamer Handlungsziele und die Erkenntnis der Intentionen anderer sind, die die Einzigartigkeit des Menschen im Tierreich ausmacht und die Voraussetzung nicht nur der sozialen und kooperativen Elemente des menschlichen Zusammenlebens ist, sondern auch der menschlichen Sprach- und Kulturfähigkeit. Im Lichte einer kritischen Beurteilung des ökonomischen Ansatzes und dessen methodologischen Individualismus stellt sich für mich die Frage, ob Gemeinschaftshandlungen jeglicher Art von dem individualistischen Ansatz der Ökonomie ohne Rückgriff auf die evolutionsbiologische Phylogenie des Menschen einerseits und soziale Normen als konstitutive Elemente des Handelns (anstatt der Handlungseinschränkungen) vollständig erfasst werden können. Ich bin geneigt, die Frage zu verneinen. Deshalb vermute ich, dass neben der philosophischen Handlungstheorie und dem Werk Tomasellos möglicherweise auch die kognitionswissenschaftlichen Debatten zu unserer Fähigkeit, fremde Intentionen zu erkennen, und somit die Diskussionen zwischen der von Alison Gopnik vertretenen „theory theory“ und der von Vittorio Gallese und Alvin Goldman vertretenen „simulation theory“ in ein umfassendes Bild des menschlichen Sozialverhaltens integriert werden müssen.

Literatur:

Fehr, Ernst und Klaus M. Schmidt. 1999. „A Theory Of Fairness, Competition, and Cooperation“, in: The Quarterly Journal of Economics 114 (3), pp. 817-868.

Frey, Bruno S. 1990. Ökonomie ist Sozialwissenschaft, München (Franz Vahlen).

Gallese, Vittorio und Alvin Goldman. 1998. „Mirror Neurons and the Simulation Theory of Mind-Reading“, in: Trends in Cognitive Sciences 2 (12), pp. 493-501.

Gilbert, Margaret. 1989. On Social Facts, Princeton (Princeton University Press).

Gopnik, Alison und Henry M. Wellman. 1992. „Why the Child's Theory of Mind Really Is a Theory“ in: Mind and Language 7, pp. 145-71.

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge (Cambridge University Press).

Searle, John R. 1995. The Construction of Social Reality, New York (Free Press).

Tomasello, Michael. 1999. The Cultural Origins of Human Cognition, Cambridge, Mass. (Harvard University Press).

Tomasello, Michael. 2009. Why We Cooperate, Cambridge, Mass. (MIT Press).

Woodward, James. 2009. „Why Do People Cooperate as Much as They Do?“, in C. Mantzavinos (Hg.): Philosophy of the Social Sciences. Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge (Cambridge University Press), pp. 219-266.